Quelque 9,8 millions de Grecs étaient appelés aux urnes dimanche pour élire leurs 300 députés, dans le cadre d'élections législatives anticipées. C'est un triomphe, plus vaste qu'attendu, pour le parti anti-austérité Syriza.

Projections. À une heure du matin, heure d'Athènes, avec 80 % des bulletins dépouillés, Syriza est à 36,2 % – soit 149 sièges sur 300 –, Nouvelle Démocratie à 28 % (77), Aube Dorée à 6,3 % (16), La Rivière à 6 % (16), les communistes du KKE à 5,5 % (15), les socialistes du PASOK à 4,7 % (13) et les Grecs indépendants à 4,7 % (13).

Élysée. François Hollande félicite Alexis Tsipras pour sa victoire, dans un communiqué : « Le Président de la République rappelle l’amitié qui unit la France et la Grèce et fait part à M. Tsipras de sa volonté de poursuivre l’étroite coopération entre nos deux pays, au service de la croissance et de la stabilité de la zone euro, dans l’esprit de progrès, de solidarité et de responsabilité qui est au cœur des valeurs européennes que nous partageons. » Début janvier, sur France Inter, François Hollande avait déclaré que les Grecs étaient « libres de choisir leur destin », mais qu'ils devaient « respecter les engagements pris ».

PIB. Un graphique montrant l'effondrement de l'activité en Grèce depuis le début de la crise, publié par un collectif belge, qui donnera des arguments à ceux qui pensent que la Grèce reste un cas à part dans la zone euro.

Revue de presse. Trois unes de quotidiens européens de lundi. Le Guardian juge que « la victoire historique de Syriza place la Grèce sur la voie de l'affrontement avec l'Europe ». Pour le Financial Times, « la victoire de la gauche radicale grecque lance un défi à l'establishment de la zone euro ». Quant au très conservateur quotidien espagnol La Razón, le « malheur » (« Desgrecia », jeu de mots avec « Grecia ») est en vue : « Les Grecs courent à l'abîme populiste. »

Vidéo. Extrait du discours de victoire d'Alexis Tsipras, retransmis par France 24, avec traduction française.

Tsipras. Alexis Tsipras a affirmé dimanche soir, devant des milliers de citoyens grecs réunis pour l'écouter, lors de son discours place de l'université, qu'il mettrait fin au « cercle vicieux de l'austérité ». « Désormais, la Troïka est une chose du passé », a-t-il affirmé, assurant qu'il annulerait les « mémorandums de l'austérité et du désastre » (les textes négociés entre Athènes et la Troïka au fil des plans de sauvetage – ndlr). » « Je m'engage à un dialogue sincère avec nos partenaires européens pour une solution profitable à tous », a-t-il toutefois nuancé, se disant prêt à trouver des solutions « acceptables par tous » avec les créanciers.

Abstention. Le chiffre n'est pas encore définitif, mais le taux d'abstention pourrait s'établir à 37 %, un niveau très élevé, mais légèrement en deçà de celui des législatives de 2012. Voir ici l'historique des taux de participation aux élections grecques.

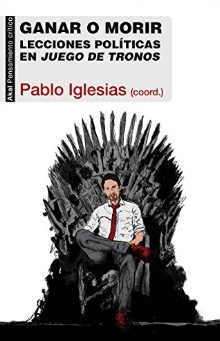

Podemos. Pablo Iglesias, qui s'est rendu jeudi à Athènes soutenir Alexis Tsipras, n'a pas manqué de réagir aux résultats : « Les Grecs vont avoir un gouvernement vraiment grec pour les diriger, pas un envoyé spécial d'Angela Merkel », a ironisé Iglesias dans l'émission “El Objetivo”, sur la chaîne de télévision La Sexta, après avoir fait la comparaison avec la première victoire de Lula, au Brésil. « L'année du changement en Europe commence en Grèce et se poursuivra en Espagne en 2015 », a-t-il pronostiqué.

Dans la même émission, d'autres politiques espagnols ont défilé. Du côté du PP (conservateurs au pouvoir) comme du PSOE (socialistes), chacun a insisté pour expliquer que « la Grèce n'est pas l'Espagne », et que les situations politiques ne sont « pas transposables ». Des élections législatives sont prévues à l'automne 2015 en Espagne.

Notre article sur la dynamique Podemos-Syriza en 2015 est ici. Notre article sur la campagne grecque vue d'Espagne est là.

Projections. Nouvelles projections publiées par le ministère de l'intérieur, à partir de 62 % des votes dépouillés : Syriza 36 %, Nouvelle Démocratie 28 %.

Bruxelles. Alors qu'Alexis Tsipras s'exprime aux alentours de 23 h 30, heure d'Athènes, sur la place de l'Université pleine à craquer, toujours aucune réaction officielle à Bruxelles, côté commission, conseil européen ou présidence du parlement européen. Sur la manière dont Bruxelles se prépare au « moment de vérité », on peut en attendant se reporter à notre article publié mi-janvier. Où le commissaire Pierre Moscovici assure qu'il est possible de trouver « un langage commun » avec Tsipras.

Samaras. « Nous avons empêché le pire, et rétabli le prestige du pays », a déclaré Antonis Samaras, le premier ministre sortant, de Nouvelle Démocratie, après avoir reconnu sa défaite. « Nous avons commis des erreurs, mais nous avons évité le pire. La Grèce est aujourd'hui un pays sérieux, sûr et sans déficit. Nous avons mis le pays sur le bon chemin pour sortir de la crise. J'ai dirigé le gouvernement d'un pays de l'UE, nous l'avons maintenu au sein de l'UE, et j'espère que le prochain gouvernement suivra le même chemin », a poursuivi Samaras, sorti vainqueur du scrutin de juin 2012 (source : El Diario).

1974. Tweet d'un écologiste britannique : « Nouvelle Démocratie ou le PASOK ont toujours été l'un ou l'autre au gouvernement depuis la fin de la dictature (1974). Merci Syriza ! »

Ensemble! Extrait du communiqué du mouvement animé par Clémentine Autain, membre du Front de gauche : « Contre les faux amis et les adversaires de toute nature, à commencer par les banques, Syriza aura besoin de tout notre soutien pour l'annulation de la dette illégitime, prendre les mesures sociales de première urgence et engager une politique mettant fin à la crise humanitaire qui frappe la population. Ce qui est possible en Grèce doit l'être dans d'autres pays en Europe. »

Euro. La monnaie unique est à la baisse après l’annonce de la victoire de Syriza en Grèce. La monnaie européenne, qui a déjà beaucoup baissé ces derniers jours, notamment après les annonces faites jeudi par la BCE, est tombée à 1,117 dollar, son plus bas niveau depuis septembre 2003.

Photo. Des militants de Syriza photographiés par Reuters à l'annonce des résultats de l'élection.

PASOK. La chute libre du parti socialiste grec à partir de 2010, documentée par le journaliste du Guardian, Alberto Nardelli :

Belgique. L'ex-premier ministre belge Elio Di Rupo, aujourd'hui à la tête du PS francophone, « salue la victoire éclatante de Syriza ».

CDU. Le porte-parole pour les affaires étrangères du groupe parlementaire allemand CDU/ CSU, Philipp Missfelder, a déclaré que l’Allemagne est préoccupée par la montée des mouvements populistes en Europe, qui sont « très mauvais pour l’Europe et pour l’euro ». « Ce mouvement de protestation n’est pas une surprise. Les gens ne sont pas contents des mesures d’austérité, pas seulement en Grèce mais aussi dans des pays comme l’Italie. Mais Syriza ne doit pas attendre de l’Allemagne une renégociation des programmes. Ils doivent respecter ce que l’ancien gouvernement a promis », a-t-il déclaré. Selon lui, si les responsables grecs veulent renégocier, ils devront le faire avec la Troïka (BCE, FMI, commission européenne). « Nous ne sommes pas en position de négocier », a-t-il affirmé, ajoutant que l’Allemagne ne veut pas risquer un Grexit (une sortie de la Grèce de la zone euro) et essaiera de l’éviter. Ci-dessous, la réaction, dans le même esprit, de l'eurodéputé allemand Manfred Weber, chef des conservateurs au parlement européen :

UMP. Extrait du communiqué de Pierre Lellouche, délégué général aux relations internationales pour l'UMP, qui adresse à la nouvelle majorité ses « vœux de succès » : « Depuis trois ans, sous la direction du premier ministre Antonis Samaras, dont l’UMP tient à saluer l’action, la Grèce a conduit une politique courageuse d’assainissement de ses comptes publics et redressement de son économie. (...) L’UMP espère que ces efforts, qui ont demandé d’importants sacrifices au peuple grec et qui commencent à produire leurs effets, ne seront pas dilapidés. (...) Il appartiendra demain au prochain premier ministre grec de clarifier les choix de son gouvernement, s'agissant de la nécessaire maîtrise de ses comptes publics comme du respect des engagements européens et internationaux de la Grèce. L’appartenance à la zone euro implique que chacun de ses membres, par-delà les choix politiques légitimes, respectent ses engagements ainsi que les règles communes. »

Le message du maire de Nice, Christian Estrosi, lui, n'est pas passé inaperçu :

Première analyse. Amélie Poinssot, notre envoyée spéciale à Athènes, livre à chaud, aux alentours de 20 h 30, heure française, à partir des premiers dépouillements – et donc de prévisions encore fragiles – les enseignements qui se dessinent :

- Syriza : la majorité absolue pourrait se jouer à un ou deux sièges près, cela risque encore de beaucoup évoluer dans la soirée.

- L'extrême droite néonazie d'Aube dorée devient la troisième formation du pays – c'est inédit pour des législatives (ils avaient obtenu 6,97 % des voix aux législatives de juin 2012, faisant alors leur entrée au parlement, puis 9,4 % aux européennes de mai 2014).

- C'est sans doute la fin de carrière politique de Georges Papandréou, l'ex-premier ministre socialiste, qui avait tenté de se relancer en créant un nouveau parti et qui n'a, selon les premières estimations, pas dépassé la barre des 3 % (nécessaires pour faire son entrée au parlement).

- Le PASOK (parti socialiste) sauve les meubles, dans la mesure où il rentre tout de même au parlement. Mais il faut se rappeler qu'il faisait encore 40 % il y a quatre ans…

- Les communistes du KKE conservent leur électorat (stable) tandis que le nouveau parti La Rivière semble rater son pari (il ambitionnait de devenir la troisième formation, devant Aube dorée).

Premiers résultats / intérieur. Le ministère de l'intérieur grec communique ses premiers résultats à partir des premiers dépouillements, avec un écart toujours massif entre les deux partis de tête : Syriza (36,5 %) et Nouvelle Démocratie (27,7 %). Ce qui donnerait 150 ou 151 sièges pour Syriza (soit l'exacte majorité absolue) contre 76 pour ND… Suivent Aube dorée (6,3 %), La Rivière (5,9 %), puis les communistes du KKE, les socialistes du PASOK (4,8 %) et les Grecs indépendants. Ce ne sont donc que des résultats très partiels, mais plus fiables que les premières projections de la fin d'après-midi.

Bundesbank. Le président de la Banque centrale allemande, Jens Weidmann, a réagi très rapidement à la victoire attendue de Syriza. Il a appelé la Grèce à respecter ses engagements. « J’espère que le nouveau gouvernement ne fera pas des promesses que le pays ne peut se permettre », a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne de télévision ARD. « Je crois que c’est aussi dans l’intérêt du gouvernement grec de faire le nécessaire pour s’attaquer aux problèmes structurels », a-t-il ajouté, estimant que l’administration, les finances publiques et l’économie avaient besoin de réformes. « J’espère que le nouveau gouvernement ne remettra pas en question ce qui a déjà été réalisé », a-t-il conclu.

« La possibilité de former un gouvernement est acquise. » Konstantin Tsoukalas est une figure intellectuelle en Grèce. Tête de liste de Syriza pour la liste dite « d'État », ce sociologue est donc certain d'être élu. Il confie à Mediapart sa première analyse du scrutin, à chaud, depuis le siège du parti (où Alexis Tsipras vient par ailleurs d'arriver (aux alentours de 21 h 15, heure d'Athènes) : « C'est une victoire encore plus spectaculaire que celle que l'on attendait. On ne s'attendait pas à une différence d'une dizaine de points avec Nouvelle Démocratie comme l'indiquent les sondages de sortie des urnes. Cela signifie que même si l'on ne peut encore se prononcer à cette heure sur la majorité absolue ou pas, la possibilité de former un gouvernement est déjà acquise.

Mais il y a des luttes encore plus importantes qui nous attendent. Sur le front intérieur il faut traiter une crise humanitaire en toute urgence, et au niveau européen, la lutte sera longue et difficile. Mais cette victoire de Syriza peut mener à un changement des équilibres au niveau européen. Les politiques à sens unique du système européen depuis 15 ans pourraient changer. Pour la première fois depuis des années, je suis optimiste. Cette victoire nous permet d'imaginer un moyen de pression et de jouer avec une opinion publique européenne qui me paraît prête à penser en d'autres termes que l'austérité. »

La Rivière. Guy Verhofstadt, ex-premier ministre belge, aujourd'hui patron du groupe des libéraux au parlement européen, se félicite du score de La Rivière, cette jeune formation constituée autour d’une vedette de la télévision grecque, Stavros Théodorakis, qui approcherait les 7 % selon les sondages. « J'espère que To Potami (La Rivière – ndlr) jouera un rôle clé dans une future coalition gouvernementale. Avec leur agenda réformiste, ils sont porteurs d'espoir pour l'avenir de la Grèce. »

PC. Extrait du communiqué de presse de Pierre Laurent, secrétaire national du parti communiste et président du parti de la gauche européenne (PGE), où l'on retrouve Syriza : « Avec la victoire de Syriza, le peuple grec vient de retrouver sa dignité et d'écrire une page historique. Déjouant toutes les pressions, les menaces et les tentatives de divisions, les Grecs se sont exprimés avec force pour affirmer leur souveraineté. (...) La victoire de Syriza ouvre la voie du changement en Europe. François Hollande a raté le rendez-vous de l'histoire d'une réorientation de la construction européenne en 2012 ; l'espoir désormais vient d'Athènes. »

Réaction / Europe. Ska Keller est une eurodéputée allemande du groupe des Verts. Elle a débattu à plusieurs reprises avec Tsipras lors de la campagne des européennes, en mai dernier (ils étaient tous deux chefs de file de leurs partis européens respectifs).

« Quelque chose est en train de se mettre en route ce soir. » Notre envoyée spéciale vient de recueillir deux réactions de candidats aux législatives, au siège de Syriza à Athènes. Christos Staïkos, issu des Jeunesses de Syriza, candidat dans la 2e circonscription d'Athènes : « Pour moi qui suis candidat pour la première fois à une élection, c'est très émouvant. Cette victoire, c'est une victoire pour la Grèce, mais c'est aussi un événement européen. Si l'on obtient la majorité absolue, ce sera une victoire encore plus grande pour le peuple européen. Quelque chose est en train de se mettre en route ce soir. » Pour Anneta Kavvadia, elle aussi candidate pour la première fois dans la 2e circonscription d'Athènes : « On est très heureux ce soir. Mais on se sent aussi très responsable. À partir de demain, on a un travail difficile à accomplir. On s'engage à ce que le gouvernement de Syriza soit un gouvernement qui représente tous les Grecs. »

Sondage sortie des urnes. Un sondage sortie des urnes actualisé a été publié aux alentours de 20 h 30, heure d'Athènes, avec un écart toujours important entre Syriza (36-38) et Nouvelle Démocratie (28-26).

Italie. Sandro Gozi, le secrétaire d'État aux affaires européennes du gouvernement de Matteo Renzi, a déjà félicité sur Tweeter Alexis Tsipras pour sa victoire. Pour rappel, une liste concurrente au parti démocrate de Renzi, L'autre Europe avec Tsipras, s'était formée pour les européennes de mai dernier, avec un succès tout relatif. Notre article sur cette liste de la gauche italienne est à retrouver ici.

Gauche. Un tweet mordant de l'écrivain espagnol Isaac Rosa, à destination implicite de Podemos, la formation de Pablo Iglesias qui refuse toujours de se placer sur l'échiquier droite-gauche. « En Grèce, c'est la gauche qui gagne. Je répète : la gauche gagne. Je répète, pour ceux du fond qui n'auraient pas entendu : la gauche. »

Au siège de Syriza (suite). Aux environs de 20 h 20, heure locale, des journalistes attendent l'arrivée d'Alexis Tsipras au siège de Syriza à Athènes, place Koumoundourou.

Réaction / Europe. L'Italien Gianni Pittella, le chef des sociaux-démocrates (S&D) au parlement européen (groupe qui comprend le PS et le PASOK grec, en chute libre), n'a pas attendu les résultats officiels pour envoyer sa première réaction : « Les Grecs ont clairement choisi de rompre avec l'austérité imposée par les diktats de la Troïka et demandent à leur futur gouvernement de mettre en place des politiques basées sur davantage de justice sociale. La renégociation de la dette grecque, et en particulier l'extension des termes du prêt, ne doivent plus être considérées comme un tabou. Il est désormais l'heure d'investir dans la croissance économique, pour réduire les déficits et la dette publique. Le S&D a toujours défendu cette approche au parlement européen.(…) Si les sondages sortie des urnes se confirment, les résultats de cette élection préparent le terrain à une grande coalition progressiste. »

PS. « Le PS devrait analyser pourquoi son homologue grec est aujourd’hui à 3 % », juge le député socialiste Christian Paul sur le site Atlantico. De son côté, Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le parlement, déclare à L'Opinion : « Syriza pourrait bénéficier de mon soutien autant que de celui de Cécile Duflot, car il est en train de se mettre sur des positions euro-compatibles, plus proches de celles de François Hollande que de celles de Jean-Luc Mélenchon. »

On peut lire sur Mediapart notre entretien avec le socialiste Guillaume Balas (« La gauche Syriza me va très bien ») et notre reportage à la soirée de soutien, lundi dernier, à Paris, avec le Front de gauche, EELV ou encore certains socialistes critiques. De son côté, le député PS Pouria Amirshahi juge que « Syriza et ses alliés déverrouillent la situation politique européenne » et que « la gauche française, et les gauches européennes, devront l’aider à réussir ».

Le communiqué de la délégation des eurodéputés socialistes français, où l'on évite consciencieusement de parler du PASOK, est ici. « Les urnes ont parlé aujourd’hui en Grèce. Le message envoyé est clair : il est résolument européen, pour une autre Europe, attaché à la démocratie et porteur d’espoir pour les Grecs et l’ensemble du continent », juge Pervenche Berès.

Ci-dessous le tweet de Philip Cordery, ex-numéro deux du parti socialiste européen, devenu député socialiste français en 2012 :

Diaporama. Le quotidien espagnol El País met en ligne un diaporama de 18 photos grand format qui résument cette journée électorale particulière en Grèce. À voir ici, en libre accès.

Espoir. Le slogan de Syriza adapté aux circonstances (à l'origine : « L'espoir arrive »).

Renégociation. Dix-huit économistes dont les deux « prix Nobel » Joseph Stiglitz et Chris Pissarides, ont signé dimanche un appel dans le Financial Times demandant une renégociation de la dette grecque. « Nous pensons qu’il est important de faire la différence entre l’austérité et les réformes. Condamner l’austérité ne signifie pas être anti-réforme. Une stabilisation macro-économique peut être réalisée plus sûrement par la croissance et une meilleure efficacité dans la collecte de l’impôt qu’au travers de la réduction des dépenses publiques, qui réduit les revenus et accroît les dettes, écrivent-ils. Nous pensons que l’Europe entière bénéficiera de la chance donnée à la Grèce d’un nouveau départ. »

Répartition en sièges. Si les sondages sortie des urnes se confirmaient – ce qui est encore loin d'être certain –, Syriza totaliserait entre 146 et 158 sièges, d'après les premières projections de la presse grecque. Il faut 151 sièges pour atteindre la majorité absolue (total de 300 députés). Pour rappel, le parti qui vire en tête empoche mécaniquement 50 sièges, les autres sont répartis à la proportionnelle.

Aube dorée. Le parti néonazi pourrait devenir la troisième force du pays, tandis que les socialistes du PASOK semblent poursuivre leur effondrement. Un commentaire à chaud d'Éric Maurice, journaliste français spécialiste des enjeux européens :

Au siège de Syriza (suite). Stathis Kouvélakis, membre de Syriza, universitaire, professeur au King's College à Londres, commente les sondages sortie des urnes, depuis le QG de Syriza à Athènes : « C'est une victoire historique, c'est un raz-de-marée. Aucun sondage n'avait prévu un écart aussi grand entre Syriza et Nouvelle Démcratie. Cela montre l'affaissement de l'électorat de Nouvelle Démocratie. Le centre gauche se maintient mais on n'observe pas non plus de percée de ce côté. » Sur Mediapart, on peut lire cet entretien avec Kouvélakis, mené par Philippe Marlière, en juin 2012 : « Syriza est l'expression d'une nouvelle radicalité à gauche ».

PG. Jean-Luc Mélenchon a réagi sur BFM TV aux premiers chiffres de la soirée.

Au siège de Syriza. Notre envoyée spéciale Amélie Poinssot est au siège de Syriza, place Koumoundourou à Athènes. Elle vient de recueillir, aux côtés de journalistes grecs, la première réaction de la responsable du bureau de presse de Syriza, après la publication des premiers sondages sortie des urnes qui donnent Syriza proche de la majorité absolue. « C'est une victoire historique. C'est la victoire du peuple qui s'est mobilisé contre l'austérité. Ce résultat peut être la première étape, pour des développements progressifs en Europe. Syriza va prendre la responsabilité d'un gouvernement de sauvetage national, un gouvernement capable de mettre en place un programme politique, le “programme de Thessalonique”. Ce programme va permettre de faire face à la crise humanitaire. Et il peut commencer une vraie négociation avec nos partenaires européens. »

Sondage sortie des urnes. Syriza semble bien parti pour décrocher une majorité absolue. Les sondages sortie des urnes publiés à 19 heures, heure locale (18 heures à Paris) donnent le parti de Tsipras à 35,5 % - 39,5 % et Nouvelle Démocratie à 27 %. Prudence donc : ce ne sont pas encore des résultats.

Enjeux. Principal enjeu de la soirée : le score de Syriza, la formation anti-austérité d'Alexis Tsipras, qui pourrait s'approcher de la majorité absolue (151 sièges sur 300), devant Nouvelle Démocratie, le parti conservateur au pouvoir. Pour y parvenir, la formation de la gauche radicale doit obtenir entre 35 % et 39 % des voix. Il faudra aussi s'intéresser à l'identité du parti qui arrivera en troisième position (rien n'est sûr), et du score des « petits partis » avec qui Syriza pourrait avoir à construire une coalition (par exemple, la droite nationaliste des Grecs indépendants, ou encore La Rivière).

Espagne. Beaucoup d'élus espagnols ont fait le déplacement à Athènes. Pablo Iglesias, le leader de Podemos, a tenu meeting à Athènes cette semaine. On signale aussi ce blog, tenu sur le site Publico par le député Alberto Garzon, l'une des figures d'Izquierda Unida (équivalent du Front de gauche en Espagne), sur son séjour à Athènes. Sur les échos Grèce-Espagne, lire notre article : La classe espagnole s'échauffe sur les élections grecques.

Ci-dessous, un tweet de Garzon (conversation à Athènes avec un chauffeur de taxi qui gagne 500 euros par mois) :

« Tu aimes Syriza ?

— Oui je n'ai rien à perdre. »

Twitter. Pour suivre la soirée électorale en VO sur Twitter : #ekloges2015.

Dossier. Tous nos articles, reportages et analyses au fil des mois sur la dynamique Syriza sont à retrouver ici.

Européennes mai 2014. Syriza s'était imposé aux dernières élections européennes (mai 2014) avec 26,6 %, puis Nouvelle Démocratie (22,7 %), Aube dorée (9,4 %), PASOK (8 %), La Rivière (6,6 %), KKE (6,1 %), Grecs indépendants (3,5 %). Relire l'article publié à l'époque sur Mediapart : En Grèce, l'exception Syriza.

Législatives juin 2012. Pour se rafraîchir la mémoire, voici les résultats des principaux partis grecs aux législatives de juin 2012 : Nouvelle Démocratie (conservateurs, 29,7 %), Syriza (gauche radicale, 26,9 %), PASOK (socialistes, 12,3 %), Grecs indépendants (droite, 7,5 %), Aube dorée (extrême droite, 6,9 %), Dimar (gauche démocratique, 6,3 %), KKE (communistes, 4,5 %). Le graphique ci-dessous est tiré de l'infographie réalisée sur le blog de la London School of Economics.

A lire aussi sur le blog de Tuxicoman : La citation con